Como ser social el ser humano no es solo ‘yo’ sino también ‘nosotr@s’, de forma que ser social e individual se complementan.

El ‘yo’ es objetivo, se manifiesta en cada persona de forma natural ya que cada persona aprende, tiene capacidad racional y emociones propias. Su poder e identidad, siendo individual, se completa con los valores de la sociedad, en los que se identifica, y el poder desarrollado por ella para estos valores (forma concreta en que se han desarrollado).

La identidad social y personal de cada persona son inseparables, no las diferenciamos por lo que es normal que hablando de temas sociales de interés común confundamos el uso del ‘Yo’ con el uso de nuestro ‘yo social’ NOSOTR@S, que no es objetivo sino subjetivo.

Si intentamos definir el ‘Nosotr@s’ de un grupo, una identidad nacional, una asociación de cualquier tipo… nos vamos a los valores comunes que la identifican. Podemos tener incluso una definición perfecta de los valores grupales, sin embargo cada persona crea inconscientemente su propio sesgo de los valores subjetivos comunes. El nosotr@s de cada persona es un conocimiento vivo en el que no distinguimos lo objetivo propio de lo subjetivo común.

El ‘Nosotr@s’ está presente en todas las manifestaciones de inteligencia social, incluida la inteligencia colectiva entre individuos que no se conocen. Está presente en los trabajos de los artistas que captan y muestran en su arte los valores que nos permiten actuar en común. Su arte activa en nosotr@s referentes sociales de identidades colectivas.

Ellos, el enemigo

Quienes no encajan en la definición que cada persona tiene de su identidad social queda excluido de ella integrando un grupo generado por oposición: ‘Ellos’ son lo contrario, el ‘NO a todo lo que valoramos‘.

Hay siempre en la definición de ellos una base de conocimiento y experiencia distintas que generan acciones encontradas. La relación espontánea con ellos es siempre o bien defensiva o bien de odio. La actitud hacia ellos no se basa solo en opinión, muchas veces hay ingratas experiencias porque usan su poder para explotar o discriminar. La exaltación del NO y del odio puede llevar a la violencia entre ellos y Nosotr@s, una situación siempre deseable para quienes ejercen el dominio ya que sin ella lo pueden perder.

Tras cada NO se encuentra una valiosa experiencia que se pierde en el enfrentamiento social por la imposibilidad de compartirla. También hay mucha desinformación usada para atizar el fuego que pervivirá y se considerará válida si no hay forma de contrastarla con quienes tienen otra información.

Ellos no es una entidad estática bloqueada y siempre opuesta, clases sociales, como han pretendido las ideologías surgidas de la ilustración. Son seres humanos como los demás, susceptibles por tanto de evolucionar y que, como todos los seres humanos, están siempre moviendo su posición social, responden a cambios en el conocimiento, participan de la sociedad común y tienen emociones.

La lucha prolongada con ellos crea una fractura social con daños emocionales y materiales que, sin reparación, harán imposible un Nosotr@s común.

Los peligros de la inconsciencia

Durante milenios la humanidad ha actuado inconsciente de la relación entre su identidad personal y la social de lo que se han derivado graves daños sociales. El más grave se encuentra en que la identidad social que permite a cada persona ser parte del nosotr@s e identificar sus valores personales, incluye su propio sesgo de forma que trabajando para el común puede pasar a trabajar inconscientemente para si mism@, obtener un beneficio personal, impropio de su labor, y terminar siendo un corrupto en las labores sociales que desarrolla.

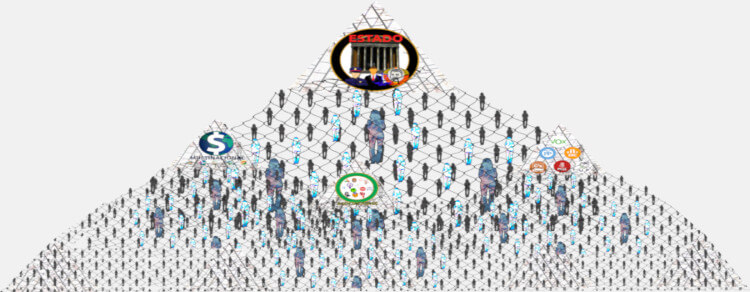

La compañera de viaje de la corrupción es la inconsciencia; siempre van de la mano. Quien cede su poder personal a otros facilita la confusión entre los valores personales de las personas que encabezan el poder y sus valores sociales por los que se les ha confiado. Si no hay nada que contrarreste esta identidad terminará habiendo corrupción porque el ser humano no está educado para identificar y corregir el problema. Igualmente quien cede el poder será incapaz de empoderarse o recuperarlo, si es que alguna vez lo tuvo, porque al no intervenir en el desconoce todos los detalles o no tiene el conocimiento mínimo para ejercerlo que si tienen quienes lo han ejercido. Una persona que nunca ejerce su poder permanece de forma natural en la inconsciencia.

Quienes han cedido su poder no pueden dejar de ser seres racionales, contrastan el conocimiento adquirido con la experiencia de los bienes comunes y de ello generan un conocimiento vivo, exclusivo de cada persona, que sería muy valioso para mantener el bien común integrando a cada persona que comparte sus valores.

La táctica del poder burocrático es siempre la misma: usar esas diferencias evolutivas en su favor, manipulando y dividiendo a la sociedad para impedir que se unifique contra el. Si en su poder dispone de violencia la usa contra ‘ellos’ los díscolos y premia visiblemente a quienes no manifiestan actitud crítica. La mejor definición del ejercicio del poder burocrático se encuentra en los momentos más degenerados de su ejercicio del poder, el bonapartismo

La evolución de la sociedad respecto al poder burocrático no es homogénea, cada cual tiene su propia evolución, aunque en conjunto la especie mantiene unas características comunes similares en la época en la que conviven.

La idea ilustrada de la homogeneidad humana, cuando menos en grandes grupos, no sale muy bien parada. Tampoco la utilidad del estado para el bien común cuando este siempre beneficia a una parte y enfrenta al resto. La pervivencia de la jerarquía presupone inevitablemente la pervivencia de la inconsciencia por mucho que algunas personas con iniciativa consigan despertar.

Mucha destrucción ha causado a lo largo de la historia la lucha entre ellos y nosotr@s, puede causar más aún al borde del precipicio. Abocada la humanidad a encontrar un Nosotr@s planetario, imprescindible para la supervivencia, tendremos que aprender a superar la división social que recuerda a los enfrentamientos por el territorio y la supervivencia, a la competencia irracional e inconsciente propia del mundo animal.

Las personas conscientes, en situaciones que reclaman cambios en la sociedad, pueden motivar y sacar a flote el Nosotr@s, buscando la integración y la superación de la fractura social, si se dotan de las herramientas necesarias. Algunas sin embargo se autolimitan, inconscientemente caen en la moda postmoderna que les vuelve antisociales causando el efecto contrario al deseado

Antisociales

Siempre han existido personas que solo miran por si mismas e ignoran cualquier referencia social pero no por ello se retiran al campo para vivir aislados, como hacían los anacoretas. En muchos casos estos se retiraban para salvarse de la persecución.

Las personas individualistas (egoístas) intentan obtener lo máximo de la sociedad aportando lo mínimo posible. Comprenden a Nosotr@s para situarse en la posición de rapiña mejor para ellos. Es una posición muy común entre los delincuentes que viven en condiciones de marginación social. Son relativos como todos los seres humanos, pero los valores que definen su yo dependen de cada momento. Mienten con extrema facilidad para no perder oportunidades de beneficio personal. Son por naturaleza y práctica diaria antisociales, no les resulta difícil transgredir los límites éticos, morales o legales para volverse corruptos y/o delincuentes.

La era del conocimiento, que podría traer un cambio en el ser humano, ha creado por interés del sistema una nueva tipología de persona individualista: el oportunista posmoderno que, con un conocimiento superficial de cuanto le rodea, ha creado para ella una posición particular y original basada en una ambigüedad conceptual cuya finalidad última es llamar la atención y beneficiarse de una posición, que nadie más puede tener por estar diseñada a su medida, según el libre albedrío de su conveniencia.

Aparenta estar empoderada pero no encaja, a propósito, en ninguna comprensión común de Nosotr@s. Se dedica a romper los elementos conceptuales que pueden unir a la sociedad, el oportunista posmoderno es motivo de enfrentamientos sociales y división política de la sociedad, un aliado del estado.

Activando a Nosotr@s para la acción común.

El Nosotr@s nos permite actuar como grupo, nuestros valores nos movilizan con aquellas personas con quienes los compartimos. El deseo de cualquier persona consciente es que l@s demás también lo sean y colaboren en la acción por el bien común, algo que no suele suceder mas que en situaciones extraordinarias con un riesgo demasiado grave para dejar las acciones en manos de otr@s.

El Nosotr@s es más complejo que una visión unificada, grupal, de valores. Si nuestro ‘Yo social’ es un sesgo personal de los valores sociales, sucede igual con cada persona que integra el grupo del que se trate. En conjunto, en la expresión social del grupo, percibimos una conciencia colectiva en la que los sesgos personales son insuficientes para marcar una diferencia sustancial. Sin embargo son esas pequeñas diferencias entre los sesgos personales una fuente permanente de conflictos interpersonales, luchas de poder, cuya base son las diferencias objetivas, individuales, el conocimiento vivo con el que cada persona crea su nosotr@s.

Si se dan situaciones emocionales colectivas, algo que nos afecta a tod@s, actuaremos con aquellas acciones que socialmente hemos admitido como más adecuadas, por miedo, alarma, ira, o felicidad si es un logro. En esas situaciones espontáneas, rodeadas de fuerte presión emocional, como sucedió en los primeros meses de la pandemia de Covid_19, se activan los valores y la inteligencia social de forma que la comunicación para la acción pasa directamente al grupo, de forma transversal, facilitando el conocimiento común mínimo que permite la acción del Nosotr@s. Las redes de apoyo mutuo que se tejieron por la inseguridad que provocaba la pandemia son una respuesta natural del ser humano en la que el Yo objetivo de cada cual trabaja interactuando con el Nosotr@s subjetivo.

Los movimientos sociales que permanecen en el tiempo consiguen una base cultural común; superan los roces entre sesgos personales integrando en su patrimonio las diferencias de conocimiento individual que facilitan la acción social. Gracias a sus organizaciones pueden alterar la respuesta emocional espontánea por una acción colectiva, premeditada racionalmente y por tanto consciente. Los obreros ingleses de principios del s XIX, antes de constituir un movimiento social como tal y adoptar la huelga como respuesta organizada, destruían máquinas a las que consideraban responsables de su situación.

Entre las experiencias que llevaron al nacimiento del movimiento obrero inglés y la respuesta espontánea de la sociedad a covid_19 la diferencia es solo una cuestión de tiempo en la que la tecnología ha facilitado un acceso más rápido al conocimiento diferencial. La cuestión entonces no es la homogeinización de las personas, ni la tecnología, sino facilitar el acceso al conocimiento que nos permite actuar siendo nosotr@s.

En la acción social el ser humano actúa por decisión propia, por motivación. No percibe una pérdida de libertad a pesar de que actúa colectivamente, utiliza sus habilidades sociales para realizar los valores que le identifican social e individualmente. Se vuelve un emprendedor social, un activista, cuya actitud innovadora es prácticamente la misma que la del emprendedor económico o el investigador científico, está empoderado, igual que lo está el lo están quienes comparten el viaje de cambios en el que se ha embarcado. Son agentes de nuestra evolución humana y les será reconocido si tienen éxito.

Entre ellos y la sociedad pasiva las diferencias son de conocimiento y actitud por tanto cambios en ellos harán pasar a la mayoría pasiva al mismo estatus de agente de cambio. Ambas se pueden educar, somos racionales, pero la educación más valiosa para quien dé el paso hacia el bien común es hacer su propia experiencia de poder actuando como Nosotr@s porque es de esta forma como alimentamos el conocimiento vivo, la inteligencia colectiva, la conciencia social y la creciente conciencia global.